Foresight-Report zum Infrastruktursystem Gesundheit

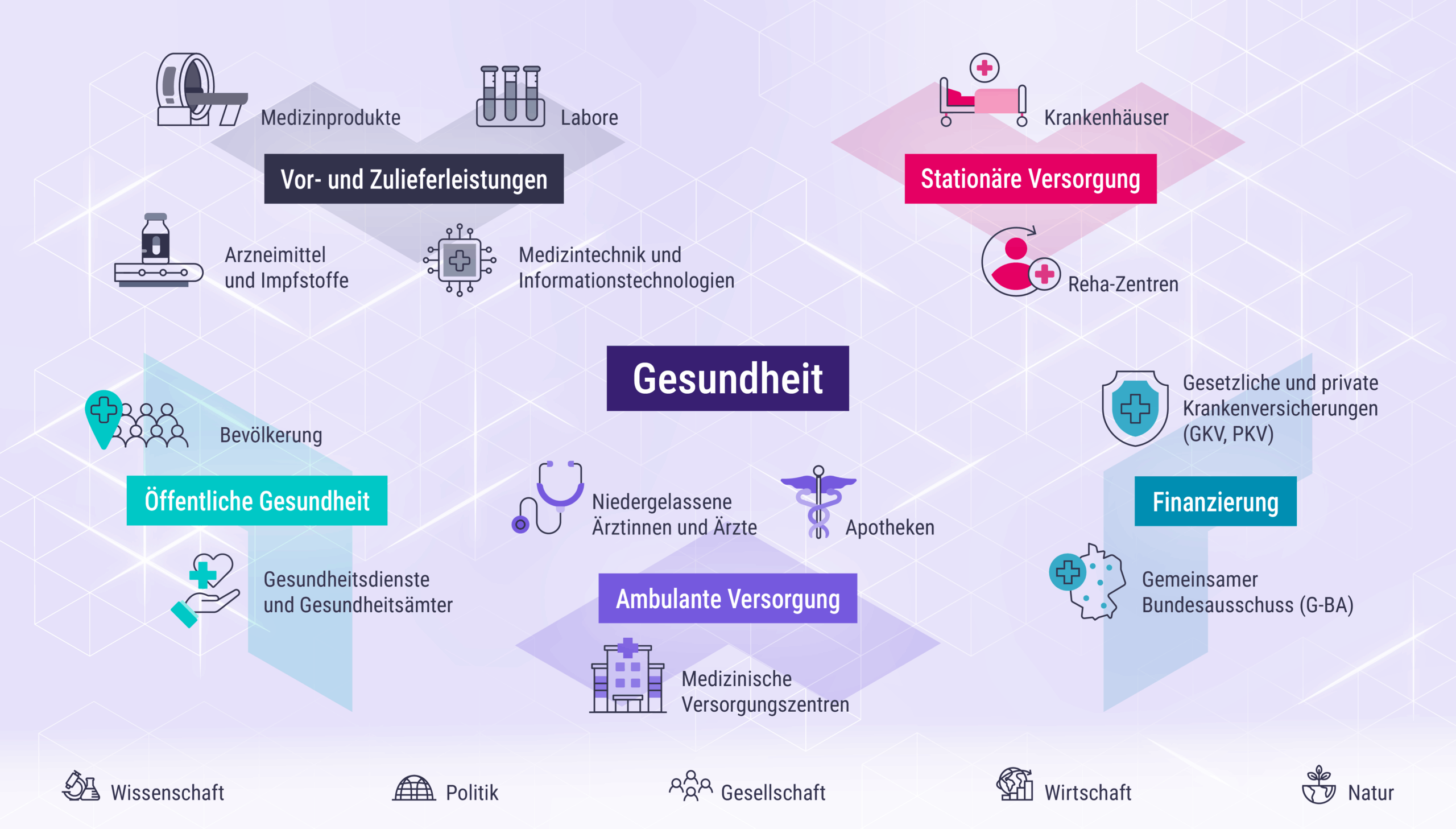

Das Infrastruktursystem Gesundheit erbringt zentrale Leistungen der Daseinsvorsorge, von der Behandlung über Prävention bis zur Erhaltung der öffentlichen Gesundheit. Es gewährleistet die medizinische Versorgung der Bevölkerung und befördert medizinischen Fortschritt, sodass viele Krankheiten (z.B. Krebs oder Diabetes), zunehmend besser behandelt werden können, auch wenn nicht immer eine vollständige Heilung gelingt. Kennzeichnend für das Gesundheitssystem ist eine hohe organisatorische Komplexität, die sich aus dem Zusammenwirken einer Vielzahl öffentlicher und privater Akteure mit unterschiedlichen Aufgaben, Interessen und Zuständigkeiten ergibt.

Die Stärkung der Resilienz im Infrastruktursystem Gesundheit erfordert die gezielte Bewältigung struktureller Herausforderungen, die durch demografische, ökologische und technologische Transformationsprozesse an Dringlichkeit gewinnen. Erstens ist eine sektorenübergreifende und integrierte Versorgung notwendig, um die Fragmentierung im Gesundheitssystem zu überwinden. Eine koordinierte Verzahnung ambulanter, stationärer, rehabilitativer und pflegerischer Leistungen ist essenziell, um Versorgungsqualität, Systemeffizienz und Krisenfestigkeit zu erhöhen. Zweitens ist die digitale Transformation eine zentrale Voraussetzung für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem. Der Ausbau digitaler Infrastrukturen, die sichere, datenschutzkonforme Nutzung von Gesundheitsdaten und die Entwicklung interoperabler Systeme sollen Innovationen fördern und die Reaktionsfähigkeit des Systems in Krisensituationen stärken. Seit dem E-Health-Gesetz 2015 wurden durch zahlreiche gesetzliche Initiativen (u. a. Digitale-Versorgung-Gesetz, Patientendaten-Schutz-Gesetz, Digitale-Versorgung-und-Pflege-Modernisierungs-Gesetz) der Aufbau der Telematikinfrastruktur sowie die Einführung digitaler Gesundheitsanwendungen vorangetrieben. Drittens ist die ökologische Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens eine zunehmend drängende Aufgabe. Die Reduktion von Emissionen, nachhaltige Beschaffung und energieeffiziente Infrastrukturen sind notwendig, um die Klimaneutralität des Sektors zu erreichen und seine langfristige Resilienz zu sichern. Das novellierte Klimaschutzgesetz (April 2024) und das Energieeffizienzgesetz (EnEfG, in Kraft seit Januar 2024) setzen zentrale regulatorische Impulse, um die Umstellung des Gesundheitswesens auf Klimaneutralität zu fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung seiner Resilienz zu leisten. Die drei Handlungsfelder sind eng miteinander verknüpft und bilden die Basis für ein widerstandsfähiges, zukunftsorientiertes und gemeinwohlorientiertes Gesundheitssystem.

Das Infrastruktursystem Gesundheit ist historisch gewachsen und entwickelt sich ständig weiter. Es weist eine komplexe und zum Teil stark regulierte Akteurslandschaft mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen und Zuständigkeiten auf.

Dazu gehören Medizintechnik und Informationstechnologien, Medizinprodukte, Arzneimittel, Impfstoffe, Blut- und Plasmakonzentrate sowie Labordienstleistungen, ohne die eine Gesundheitsversorgung nicht möglich wäre. Die Herstellung der dafür benötigten Produkte liegt größtenteils in den Händen einer sehr international ausgerichteten Pharmaindustrie sowie einer eher mittelständisch geprägten Medizintechnikindustrie. Die Entwicklungen in diesem Bereich begründen einen oft hohen finanziellen Aufwand. Beispielhaft angesprochen seien hier die Entwicklung moderner Medikamente im onkologischen oder diabetologischen Bereich oder Entwicklungen bei den bildgebenden Verfahren.

Die ambulante Versorgung umfasst alle medizinischen Leistungen, die von niedergelassenen Ärzten, Psychotherapeuten und Zahnärzten erbracht werden. Diese sind in Kassenärztlichen Vereinigungen organisiert. Ebenfalls Teil der ambulanten Versorgung sind öffentliche Apotheken. Mehrere dieser Akteure können sich in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zusammenschließen und so eine umfassende ambulante Versorgung aus einer Hand bieten.

Die stationäre Versorgung umfasst alle medizinischen Leistungen, bei denen Patient/innen über einen längeren Zeitraum hinweg in einer Einrichtung verbleiben. Hierzu zählen insbesondere Krankenhäuser, aber auch Rehabilitationszentren, in denen Patient/innen nach akuter Erkrankung oder operativen Eingriffen gezielt medizinisch, therapeutisch und pflegerisch unterstützt werden.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) hat die Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, wozu Leistungen wie Infektionsschutz, Hygieneüberwachung und Impfangebote gehören. Er umfasst eine Vielzahl von Einrichtungen auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen: auf kommunaler Ebene die Gesundheitsämter, auf Bundesebene Behörden wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), das Robert Koch-Institut (RKI) oder das Paul-Ehrlich-Institut (PEI).

Für alle Bürger/innen besteht in Deutschland eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Das Krankenversicherungssystem in Deutschland ist zweigliedrig organisiert und umfasst die gesetzliche und die private Krankenversicherung. Träger der gesetzlichen Krankenversicherung sind die Krankenkassen, die die Finanzierung der Gesundheitsleistungen übernehmen. Als eigenständige Körperschaften des öffentlichen Rechts unterliegen sie der staatlichen Aufsicht, verwalten sich aber selbst. Maßgebliches Organ der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), der u.a. festlegt, welche Leistungen von der gesetzlichen Krankenkasse gezahlt werden.

Über den Foresight-Report

Der Foresight-Report zum Infrastruktursystem Gesundheit bündelt die Ergebnisse des Resilienz-Radars. Darin werden Trendcluster beschrieben, die die zukünftige Entwicklung des Systems maßgeblich beeinflussen könnten. Zudem werden systemische Risiken bewertet und aufgezeigt, inwiefern bestehende Pfadabhängigkeiten die Erreichung von Transformationszielen erschweren oder unterstützen. Den Abschluss bilden drei Fokusthemen, die im Rahmen des Resilienz-Checks vertieft untersucht werden können.

Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Gesundheit

(Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/gesundheit