Foresight-Report zum Infrastruktursystem Bildung und Forschung

Gute Bildung erhöht nicht nur die individuellen Berufs- und Zukunftschancen, sondern ist auch eine volkswirtschaftliche Ressource, die – ebenso wie die durch Forschung und Entwicklung gewonnenen Erkenntnisse und Innovationen – ganz entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit eines Landes und seiner Wirtschaft beiträgt. Ein leistungsfähiges Forschungs- und Bildungssystem ist daher von entscheidender Bedeutung für die Zukunftssicherung eines Landes. Es umfasst eine Vielzahl von Einrichtungen, Ressourcen und Dienstleistungen. Dazu gehören neben Schulen und Universitäten auch Laboratorien, wissenschaftliche Großgeräte, Archive und Bibliotheken, Datenbanken und IT-Infrastrukturen.

Die Stärkung der Resilienz im Infrastruktursystem Bildung und Forschung ist angesichts gesellschaftlicher, technologischer und geopolitischer Umbrüche von strategischer Bedeutung. Drei zentrale Herausforderungen stehen dabei im Fokus: Erstens erfordert die digitale Transformation den Aufbau robuster technischer, organisatorischer und institutioneller Strukturen. Die Digitalisierung ist Voraussetzung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Bildungs- und Forschungssystems sowie für die Vermittlung digitaler Kompetenzen, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Mit dem Digitalpakt 2.0 setzen Bund und Länder die Initiative zur Digitalisierung des Bildungswesens fort, um die digitale Infrastruktur und Medienkompetenz an Schulen in Deutschland nachhaltig zu stärken. Zweitens stellt die Herstellung und Sicherung von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit eine dauerhafte Transformationsaufgabe dar. Ziel ist es, soziale, regionale und digitale Disparitäten zu überwinden und allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft Zugang zu hochwertiger Bildung zu ermöglichen. Drittens gewinnt die Ausrichtung des Forschungssystems auf gesellschaftliche Herausforderungen an Bedeutung. Der missionsorientierte Politikansatz, der zunehmend Eingang in die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik findet, verlangt eine stärkere Fokussierung auf anwendungsorientierte Forschung zur Lösung komplexer Zukunftsfragen wie technologische Souveränität, Klimawandel oder demografischer Wandel. Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind gefordert, ihre Strukturen und Strategien entsprechend weiterzuentwickeln, um zur Resilienz und Innovationsfähigkeit des Gesamtsystems beizutragen.

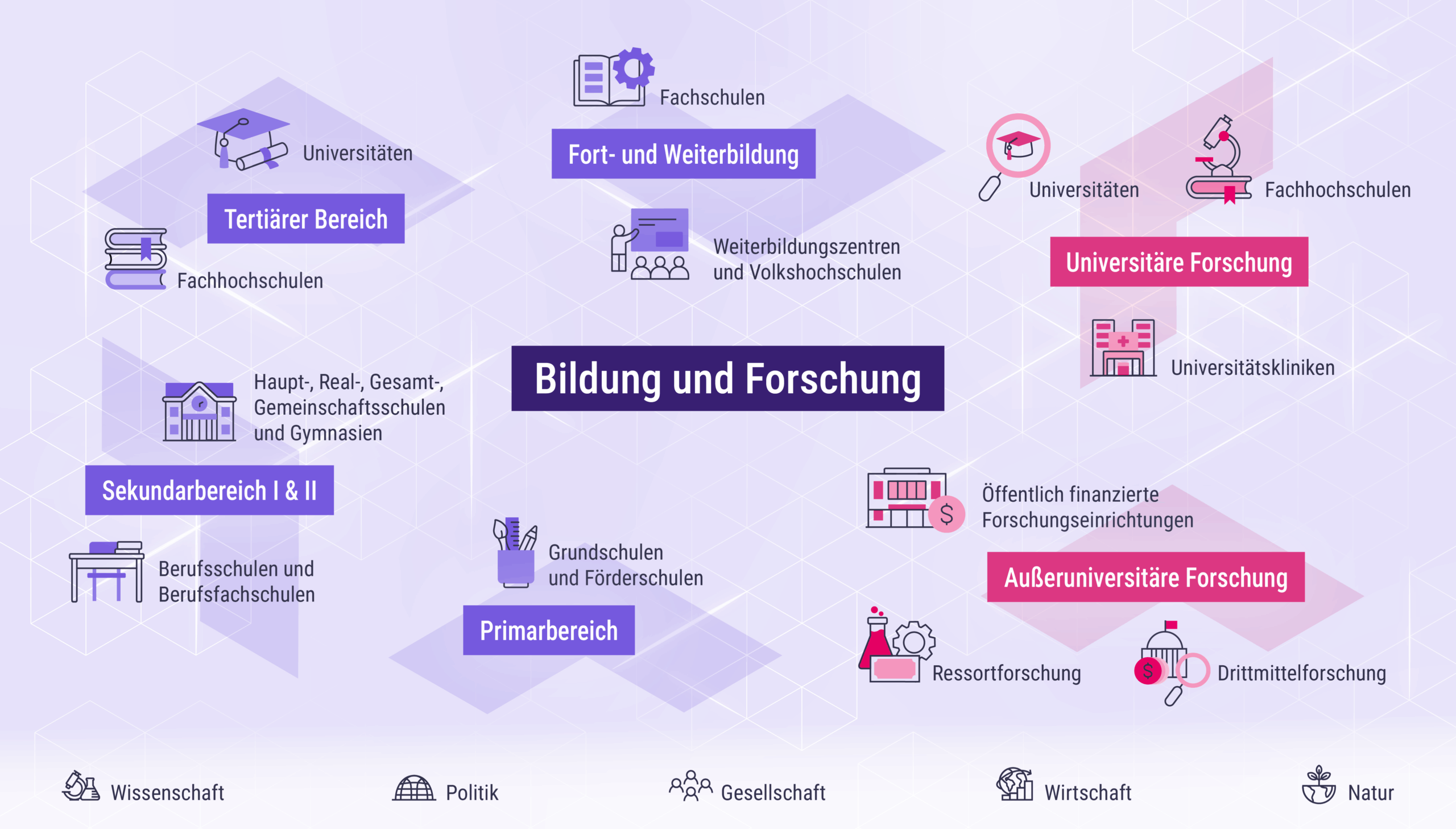

Das Infrastruktursystem Bildung und Forschung ist nicht zuletzt deshalb komplex, weil Bildungs- und Hochschulpolitik im Kern Ländersache ist und es daher einige Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt. In der vorliegenden Analyse liegt der Fokus auf den folgenden Bereichen (nicht betrachtet werden frühkindliche Bildung, informelle Bildung und Industrieforschung):

Er umfasst die Grund- und Förderschulen, in die Kinder mit Beginn der Schulpflicht im Alter von 6 Jahren eintreten. Je nach Bundesland endet die Grundschulzeit nach 4 oder 6 Jahren. Neben den öffentlichen gibt es eine wachsende Zahl privater Grundschulen.

Er baut auf einer abgeschlossenen Grundschulbildung auf und gliedert sich in den Sekundarbereich I und II. Zum Sekundarbereich I gehören Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien, die nach Leistungsniveaus differenzieren und zu unterschiedlichen Abschlüssen führen (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Abitur etc.). Teilweise werden die verschiedenen Leistungsniveaus auch gemeinsam in Gemeinschaftsschulen oder Integrierten Gesamtschulen unterrichtet. Die Sekundarstufe II umfasst berufsorientierte Bildungsgänge, die mit einem Hauptschulabschluss oder einem Mittleren Schulabschluss abschließen. Dazu gehören die Berufsfachschulen, die den schulischen Teil der dualen Berufsausbildung abdecken, sowie die beruflichen Oberschulen wie Fach- oder Berufsoberschulen, deren Abschlüsse zur Aufnahme einer bestimmten beruflichen Tätigkeit oder zum Studium an einer Fachhochschule oder Universität berechtigen.

Er umfasst zum einen Universitäten, Fachhochschulen und andere Hochschularten, die eine umfassende akademische Ausbildung anbieten, zum anderen Fachschulen, die der beruflichen Weiterbildung dienen und eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie Berufserfahrung voraussetzen.

In Deutschland gibt es über 400 Hochschulen, davon 208 Fachhochschulen und 109 Universitäten, die eine breite Palette an Fachrichtungen abdecken. Diese Institutionen sind zentrale Akteure in der Grundlagen- und angewandten Forschung. Eine etwas speziellere Rolle spielen Universitätskliniken, die medizinische Forschung und Patientenversorgung kombinieren. Sie sind oft an Universitäten angeschlossen und spielen eine wichtige Rolle in der klinischen Forschung und der Entwicklung neuer medizinischer Verfahren und Therapien. Auch die Aus- und Weiterbildung von Ärzten gehört zu ihren Aufgaben.

Zu den außeruniversitären Forschungseinrichtungen in Deutschland zählen verschiedene öffentlich finanzierte Gesellschaften und spezialisierte Forschungsinstitute. Die Max-Planck-Gesellschaft konzentriert sich auf die Grundlagenforschung, die Fraunhofer-Gesellschaft auf die angewandte Forschung. Die Helmholtz-Gemeinschaft widmet sich der Lösung großer und komplexer wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen und die Leibniz-Gemeinschaft berät und informiert Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Außerdem sind viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen den Ministerien unterstellt und unterstützen diese mit wissenschaftlicher Expertise (z.B. das Bundesinstitut für Risikobewertung oder das Umweltbundesamt). Schließlich existieren viele unabhängige wissenschaftliche Einrichtungen, die sich ausschließlich durch Drittmittel finanzieren, beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung.

Zu den wichtigsten Einrichtungen, die Weiterbildungsmöglichkeiten für Erwachsene anbieten und das lebenslange Lernen fördern, gehören Fachschulen, Weiterbildungszentren und Volkshochschulen. Fachschulen setzen eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus und haben einen starken Anwendungsbezug. Volkshochschulen und Weiterbildungszentren sind hingegen eher auf die allgemeine Erwachsenenbildung ausgerichtet, wobei Weiterbildungszentren einen spezialisierteren Fokus haben und sich auf bestimmte berufliche Qualifikationen konzentrieren. Darüber hinaus bieten auch private Bildungsträger, Universitäten und Hochschulen sowie Unternehmen spezielle Weiterbildungsprogramme an.

Über den Foresight-Report

Der Foresight-Report zum Infrastruktursystem Bildung und Forschung bündelt die Ergebnisse des Resilienz-Radars. Darin werden Trendcluster beschrieben, die die zukünftige Entwicklung des Systems maßgeblich beeinflussen könnten. Zudem werden systemische Risiken bewertet und aufgezeigt, inwiefern bestehende Pfadabhängigkeiten die Erreichung von Transformationszielen erschweren oder unterstützen. Den Abschluss bilden drei Fokusthemen, die im Rahmen des Resilienz-Checks vertieft untersucht werden können.

Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Bildung und Forschung (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/reports/bildung-und-forschung