Systembild und Herausforderungen

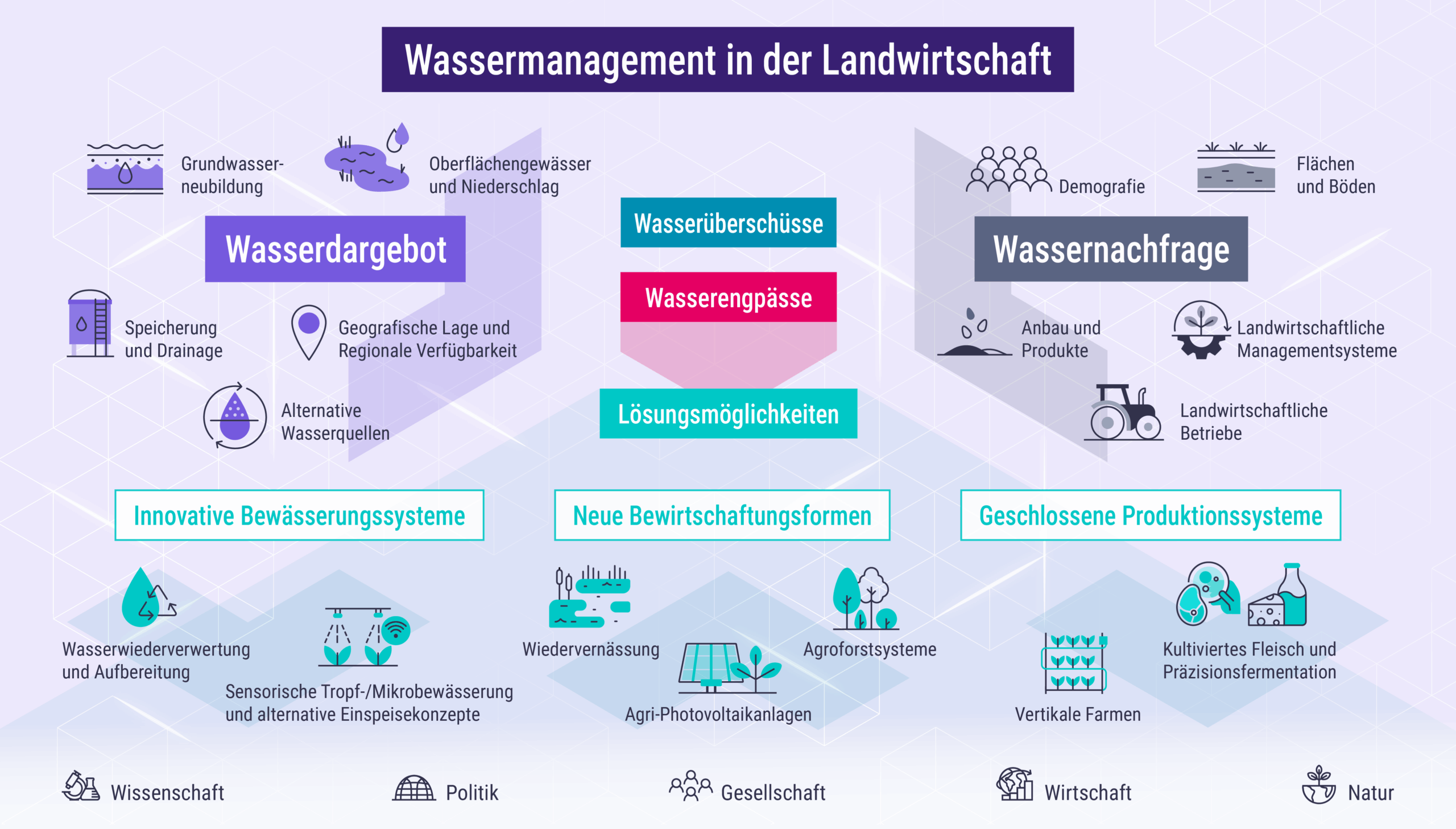

Das Wassermanagement in der Landwirtschaft wird – wie unten in der Abbildung dargestellt – maßgeblich von zwei zentralen Faktoren geprägt: dem Wasserdargebot und der Wassernachfrage. Das Wasserdargebot ergibt sich aus natürlichen und technischen Gegebenheiten, darunter die Grundwasserneubildung, Niederschläge, Oberflächengewässer (z. B. Flüsse, Seen), Speichersysteme (z. B. Rückhaltebecken, Drainagen) sowie mögliche alternative Wasserquellen. Es wird wesentlich durch die geografische Lage und die klimatischen Rahmenbedingungen einer Region beeinflusst. Die Wassernachfrage hängt von der Größe und Nutzung landwirtschaftlicher Flächen, der Fruchtfolge, den Bewirtschaftungsformen (z. B. Pflanzenbau, Tierhaltung), den Bodeneigenschaften sowie der Struktur und Entwicklung der Betriebe ab. Darüber hinaus spielen gesellschaftliche Trends, wie demografischer Wandel oder Veränderungen im Konsumverhalten, eine zentrale Rolle für die wasserbezogenen Anforderungen in der Landwirtschaft.

Das Wasserdargebot und die Wassernachfrage einschließlich ihrer dynamischen Wechselwirkungen sind eingebettet in einen komplexen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen. Auf europäischer Ebene kommt der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) eine Schlüsselrolle zu. Sie definiert verbindliche Vorgaben für Umwelt- und Klimaschutz, die Erhaltung der Biodiversität, die Einkommenssicherung von Landwirt/innen sowie die Entwicklung ländlicher Räume. Die Stärkung der Resilienz in der Landwirtschaft zählt dabei explizit zu ihren strategischen Zielen. Darüber hinaus wirken weitere sektorübergreifende Politiken direkt auf das Wassermanagement ein, darunter die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 [1], die nationale Wasserstrategie [2], die nationale Bioökonomiestrategie [3], die derzeit in einer Neuauflage befindliche Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt [4] sowie die Moorstrategie zur Wiedervernässung [5]. Diese Strategien formulieren ambitionierte Ziele für die nachhaltige Nutzung von Wasserressourcen, die Wiederherstellung ökologischer Funktionen und die langfristige Sicherung von Ernährungssystemen.

Allerdings sind die Maßnahmen nicht immer widerspruchsfrei: Zielkonflikte zwischen landwirtschaftlicher Nutzung, Biodiversitätsschutz und Wasserverfügbarkeit können sich verschärfen und erfordern integrierte, sektorübergreifende Lösungsansätze im Rahmen eines koordinierten Wassermanagements.

Das Wassermanagement in der Landwirtschaft steht vor zunehmend komplexen Herausforderungen. Deutschland galt lange Zeit als wasserreiches Land, in dem Wasserknappheit – wenn überhaupt – nur lokal und temporär auftrat. Diese Einschätzung ist inzwischen nicht mehr haltbar. In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die Rahmenbedingungen des Wasserhaushalts insbesondere infolge des Klimawandels so grundlegend verändert, dass die bisherige Planungssicherheit für das Wasserdargebot zunehmend infrage steht [6]. Steigende Temperaturen, veränderte saisonale Niederschlags- und Verdunstungsmuster sowie eine Zunahme von Wetterextremen führen regional zu häufigeren und intensiveren Trockenperioden und Dürren. Gleichzeitig nehmen Starkregenereignisse und damit verbundene Überflutungen zu. Diese klimatischen Veränderungen wirken sich direkt auf die landwirtschaftliche Produktion aus – sowohl auf den Pflanzenanbau als auch auf die Tierhaltung – und erfordern eine grundlegende Anpassung bestehender Bewirtschaftungs- und Wassermanagementstrategien.

Diese Entwicklungen verschärfen bestehende Nutzungskonflikte um Wasser und beeinträchtigen nachhaltig den regionalen Wasserhaushalt, die Wasserwirtschaft sowie die ökologische Funktion der Gewässer. Strukturelle Veränderungen, insbesondere Flächenversiegelung und zunehmende Flächennutzung, mindern den natürlichen Wasserrückhalt, erhöhen den Oberflächenabfluss in Vorfluter, Kanalsysteme und Gewässer und destabilisieren dadurch hydrologische Kreisläufe. Neben dem globalen Klimawandel wirkt auch der Wandel der Landnutzung als wesentlicher Treiber dieser Entwicklungen. Beide Prozesse wirken synergetisch und verstärken sich gegenseitig: Die veränderte Landnutzung beeinflusst den Bodenwasserhaushalt negativ, indem sie ebenfalls (laterale) Abflüsse erhöht und damit die tatsächliche Wasserspeicherkapazität senkt [7][8]. Zusammengenommen entstehen daraus erhebliche Herausforderungen für ein resilientes Wassermanagement in der Landwirtschaft. Die Ergebnisse des Resilienz-Radars zum Infrastruktursystem Landwirtschaft und Ernährung zeigen, dass sich die Gefährdungslagen insbesondere infolge der globalen Erwärmung und zunehmender Wetterextreme künftig deutlich verschärfen werden [9], mit direkten und indirekten Effekten auf das verfügbare Wasserdargebot, etwa durch regional und saisonal veränderte Niederschlagsmuster, eine veränderte Verdunstungsdynamik sowie die Neubildung und Verfügbarkeit von Grundwasser.

Klimaprojektionen zeigen, dass die Zahl der Sommertage (T ≥ 25 °C) und der heißen Tage (T ≥ 30 °C) in Deutschland flächendeckend deutlich zunehmen wird. Trockenperioden treten zukünftig häufiger, länger und intensiver auf, insbesondere in den Sommermonaten, wenn der Wasserbedarf besonders hoch ist. Zwar ist im Mittel mit steigenden Temperaturen auch eine Zunahme der Niederschläge zu erwarten, jedoch mit großer regionaler und saisonaler Unsicherheit. Zukünftige Veränderungen des Wasserdargebots werden maßgeblich durch Änderungen der Niederschlagsmenge sowie deren zeitlicher und räumlicher Verteilung bestimmt [10]. Ausbleibende Niederschläge begünstigen Trockenperioden und Dürren, während gleichzeitig mit häufigeren Starkregenereignissen zu rechnen ist. Bis 2050 werden diese laut Prognosen hinsichtlich Häufigkeit, Intensität und Dauer weiter zunehmen, mit regional steigenden jährlichen Abflussmengen, die das Wassermanagement zusätzlich herausfordern.

Die fortschreitende Klimakrise verändert die Rahmenbedingungen für den Pflanzenbau in der Landwirtschaft grundlegend. Der Anstieg der mittleren Lufttemperaturen erhöht die Evapotranspiration erheblich und führt folglich zu einem gesteigerten Wasserbedarf insbesondere während des Frühlings- und Sommerhalbjahres. Zusätzlich können höhere Starkniederschlagsereignisse zu mehr Direkt- und Zwischenabfluss führen und damit die Verfügbarkeit pflanzenverfügbaren Wassers verringern.

Ein weiteres Problem ergibt sich aus der saisonalen Verschiebung der Niederschläge in die Wintermonate. In dieser Zeit sind die Böden häufig bereits bis zur Feldkapazität gesättigt, so dass zusätzliches Wasser oberflächlich abfließt und nicht zur Grundwasseranreicherung oder zur Nutzung durch Pflanzen beiträgt – insbesondere in grundwasserfernen Regionen. Trockenphasen in der Vegetationszeit führen dadurch vermehrt zu Wachstumsstress und Ertragseinbußen.

Die Ergebnisse aktueller Klima- und Wasserforschung zeigen, dass die Wasserversorgung der Landwirtschaft in Deutschland künftig erheblichen klimabedingten Risiken ausgesetzt sein wird. Die zentralen Gefährdungslagen lassen sich wie folgt systematisieren:

- Veränderte Niederschlagsmuster: Der Klimawandel führt zu unvorhersehbaren und oft extremen Änderungen in den Niederschlagsmustern, einschließlich häufiger Dürreperioden und intensiver Regenfälle. Diese Unbeständigkeit erschwert die strategische Planung und operative Steuerung der landwirtschaftlichen Wassernutzung erheblich. In der Vegetationszeit können Niederschlagsdefizite zu kritischem Wassermangel führen, während Starkregen lokale Überschwemmungen verursachen und landwirtschaftliche Flächen temporär unbrauchbar machen kann.

- Zunehmende Häufigkeit und Intensität von Dürren: Längere und intensivere Dürreperioden reduzieren die Verfügbarkeit von Wasser für die landwirtschaftliche Nutzung und Bewässerung signifikant. Dadurch steigt die Konkurrenz um knappe Wasserressourcen zwischen Landwirtschaft, kommunaler Versorgung, Industrie und Ökosystemschutz. Ertragsverluste, eine sinkende Resilienz landwirtschaftlicher Produktion sowie eine zunehmende Abhängigkeit von Bewässerungssystemen sind mögliche Folgen.

- Schwankende Wasserverfügbarkeit in Flüssen und Grundwasser: Der Klimawandel beeinflusst die Menge und den Zeitpunkt des Wasserflusses in Flüssen und die Grundwasserneubildung. Eine geringere saisonale und langfristige Verfügbarkeit von Wasserressourcen insbesondere in Trockenzeiten und eine unregelmäßige Grundwasserneubildung können Engpässe verursachen, die eine nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen infrage stellen. Die Resilienz der landwirtschaftlichen Wasserversorgung ist damit zunehmend standortabhängig und von regionalen Boden- und Klimaverhältnissen geprägt.

- Verschlechterung der Wasserqualität: Wetterextreme wie Starkregen und Überflutungen erhöhen den Oberflächenabfluss und begünstigen Erosionsprozesse. Dadurch gelangen Nährstoffe, Sedimente und Schadstoffe in Gewässer, was die Wasserqualität beeinträchtigt. Infolgedessen kann die Eignung des Wassers für die landwirtschaftliche Nutzung und Bewässerung eingeschränkt sein und eine zusätzliche technische Aufbereitung erfordern.

- Veränderte Anforderungen an Bewässerungssysteme: Der steigende Bewässerungsbedarf infolge klimatischer Veränderungen stellt hohe Anforderungen an die Effizienz und Anpassungsfähigkeit bestehender Bewässerungssysteme. Veraltete oder wenig anpassungsfähige, ineffiziente Systeme können den zunehmenden Anforderungen nicht mehr gerecht werden, was zu erhöhten Wasserverlusten, Ineffizienzen und wirtschaftlichen Belastungen führt.

- Nutzungskonflikte: Mit steigendem Wasserbedarf in der Landwirtschaft, insbesondere in den Sommermonaten, nehmen Nutzungskonflikte zwischen Sektoren und Regionen zu. Fragen der Wasserallokation, Nutzungsrechte und mögliche Regulierungserfordernisse – etwa durch Wasserentnahmebeschränkungen – gewinnen an Relevanz. Die Intensivierung von Hitzewellen und die Häufung temporärer, langanhaltender Dürren verschärfen diese Dynamik zusätzlich.

Die aufgezeigten Entwicklungen sind insgesamt stark abhängig vom Ausmaß des Klimawandels und zeigen deutliche regionale Unterschiede. Besonders in Teilen Süd- und Ostdeutschlands – etwa der Rheinebene oder im kontinental geprägten Binnenland – sind vermehrt längere Trockenperioden und Phasen mit geringer Grundwasserbildung zu erwarten [11].

In der Landwirtschaft erfordern Wasserknappheit, saisonale Engpässe und sektorale Nutzungskonflikte zunehmend Maßnahmen zur Krisenvorsorge und ein integriertes Wassermanagement, das sich am natürlichen Wasserhaushalt orientiert [6]. Zur Steigerung der Resilienz werden verschiedene Maßnahmen diskutiert:

- Flächenhafter Wasserrückhalt: Rückbau bestehender Drainagesysteme, Anlage von Versickerungsmulden, technische Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung sowie der Bau von Rückhaltebecken zur Regulierung des Wasserhaushalts. Ergänzt werden diese durch naturnahe Maßnahmen wie Wiedervernässung, Bodenentsiegelung oder die Renaturierung von Auen.

- Verbesserung der Bodenqualität: Maßnahmen zur Steigerung der Wasserspeicherfähigkeit landwirtschaftlicher Böden, etwa durch Humusaufbau, Erosionsschutz und die Vermeidung von Bodenverdichtung.

- Reduktion der Flächenversiegelung: Minimierung neuer Versiegelungen sowie Einsatz wasserdurchlässiger Beläge, um Infiltration zu fördern und Grundwasserneubildung zu ermöglichen.

- Wiederherstellung der Speicherfunktion der Landschaft: Förderung flächendeckender Infiltration, Reduktion der Entwässerung in Agrar- und Forstflächen sowie Revitalisierung natürlicher Wasserhaltefunktionen.

- Einsatz regulierbarer Entwässerungssysteme: Installation steuerbarer Drainagen und dezentraler Speicherlösungen (z.B. Teiche) zur temporären Speicherung von Drainagewasser mit gezielter Nutzung in Trockenphasen.

- Erhalt und Wiederherstellung aquatischer Ökosystemfunktionen: Schutz und Renaturierung von Flussgewässern und Seen sowie gezielte Rückhaltung und Speicherung von Winterniederschlägen zur Deckung des landwirtschaftlichen Wasserbedarfs in sommerlichen Trockenperioden.

Vor diesem Hintergrund lassen sich verschiedene strategische Ansätze zur Steigerung der Resilienz für ein zukunftsfähiges Wassermanagement in der Landwirtschaft identifizieren: Innovative Bewässerungssysteme, neue Bewirtschaftungsformen und geschlossene Produktionssysteme zu denen jeweils der Status quo sowie Potenziale und Entwicklungsdynamiken analysiert wurden.

- Europäische Kommission (2020): EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. www.eur-lex.europa.eu (05.04.2025)

- BMUV (2023): Nationale Wasserstrategie. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- BMBF; BMEL (2020): Nationale Bioökonomiestrategie. Zusammenfassung. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin www.bmleh.de (14.04.2025)

- BMUV (2024a): Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- BMUV (2022): Nationale Moorschutzstrategie. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- Drewes, J. (2022): Auf jeden Tropfen kommt es an. In: Politische Ökologie 186, S. 65–70

- Neunteufel, R. et al. (2010): Studie Wasserverbrauch und Wasserbedarf. Lebensministerium, Wien www.info.bml.gv.at (04.04.2025)

- Niehues, B. (2024): Szenarien der zukünftigen Wassergewinnung aus den natürlichen Süßwasserressourcen für Deutschland. Überblick aus aktuellen DVGW- Studien und statistischen Daten. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, www.dvgw.de (04.04.2025)

- TAB (2024): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Landwirtschaft und Ernährung. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.), Berlin, foresight.tab-beim-bundestag.de (14.04.2025)

- Marx, A. et al. (2022): Zur Entwicklung des Wasserdargebotes im Kontext des Klimawandels. Ergebnisse des Forschungsprojekts „UFZ-Klimafolgenstudie“ für das DVGW Zukunftsprogramm Wasser. In: Energie und Wasserpraxis 08, S. 16–21

- DVGW (2022): Auswirkungen des Klimawandels auf das Wasserdargebot Deutschlands. Überblick zu aktuellen Ergebnissen der deutschen Klimaforschung. Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn

Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) (2025): Resilienz-Dossier Wassermanagement in der Landwirtschaft (Autor/innen: Behrendt, S.; Bledow, N.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kollosche, I.; Uhl, A.). Berlin. https://foresight.tab-beim-bundestag.de/wassermanagement-in-der-landwirtschaft/

- Europäische Kommission (2020): EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. www.eur-lex.europa.eu (05.04.2025)

- BMUV (2023): Nationale Wasserstrategie. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- BMBF; BMEL (2020): Nationale Bioökonomiestrategie. Zusammenfassung. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin www.bmleh.de (14.04.2025)

- BMUV (2024a): Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030). Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- BMUV (2022): Nationale Moorschutzstrategie. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Berlin

- Drewes, J. (2022): Auf jeden Tropfen kommt es an. In: Politische Ökologie 186, S. 65–70

- Neunteufel, R. et al. (2010): Studie Wasserverbrauch und Wasserbedarf. Lebensministerium, Wien www.info.bml.gv.at (04.04.2025)

- Niehues, B. (2024): Szenarien der zukünftigen Wassergewinnung aus den natürlichen Süßwasserressourcen für Deutschland. Überblick aus aktuellen DVGW- Studien und statistischen Daten. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, www.dvgw.de (04.04.2025)

- TAB (2024): Foresight-Report zum Infrastruktursystem Landwirtschaft und Ernährung. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, (Autor/innen: Bledow, N.; Eickhoff, M.; Evers-Wölk, M.; Kahlisch, C.; Kehl, C.; Nolte, R.; Riousset, P.), Berlin, foresight.tab-beim-bundestag.de (14.04.2025)

- Marx, A. et al. (2022): Zur Entwicklung des Wasserdargebotes im Kontext des Klimawandels. Ergebnisse des Forschungsprojekts „UFZ-Klimafolgenstudie“ für das DVGW Zukunftsprogramm Wasser. In: Energie und Wasserpraxis 08, S. 16–21

- DVGW (2022): Auswirkungen des Klimawandels auf das Wasserdargebot Deutschlands. Überblick zu aktuellen Ergebnissen der deutschen Klimaforschung. Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn